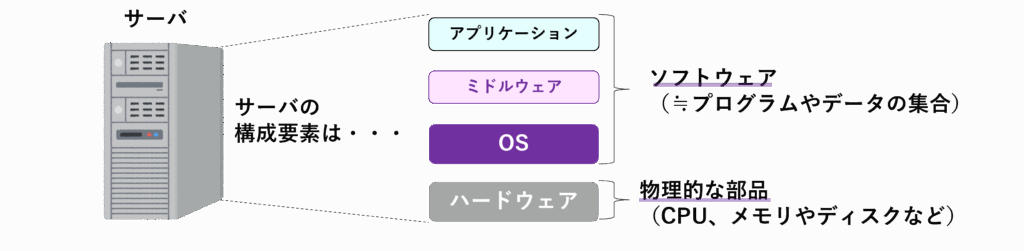

サーバは、具体的にどんな要素で構成されているか…

1_とりあえず図解化

1-1 サーバの構成要素

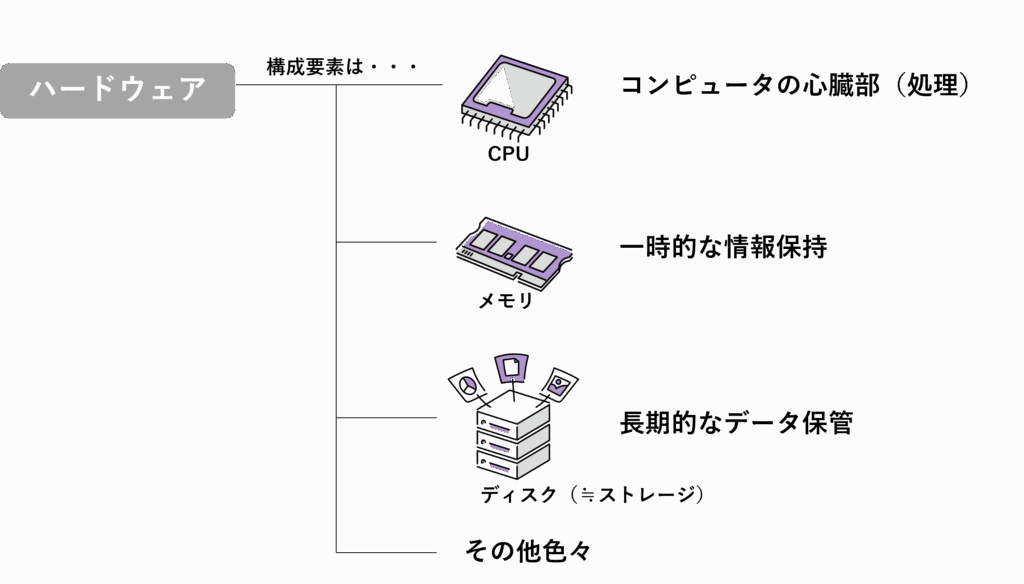

1-2 ハードウェア

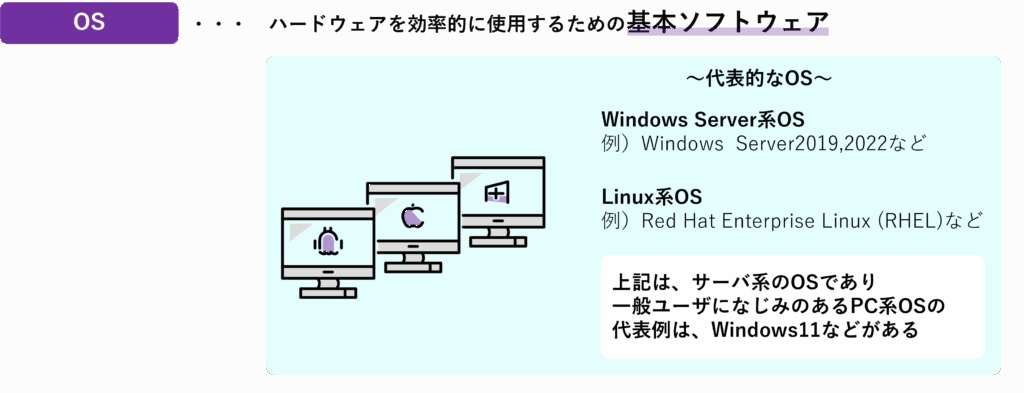

1-3 OS(オペレーティングシステム)

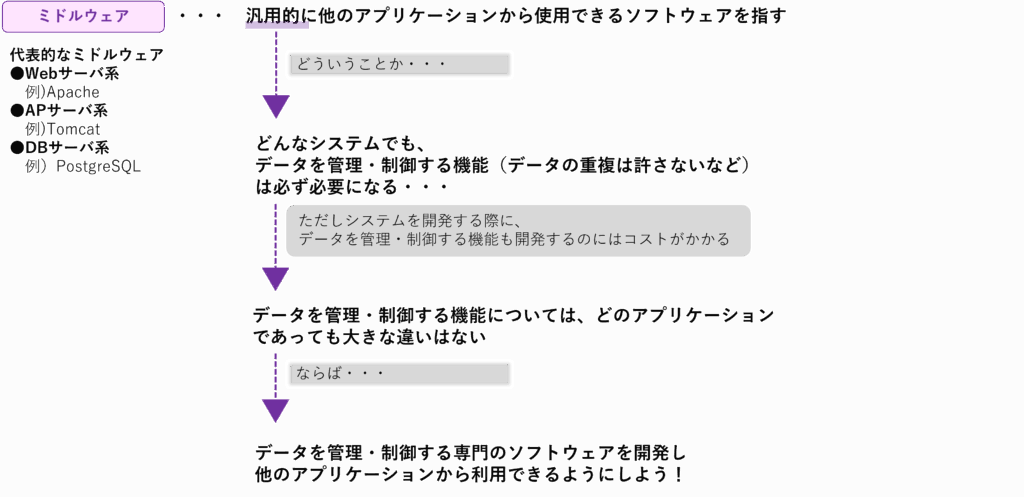

1-4 ミドルウェア

1-5 アプリケーション

2_サーバの構成要素を一言で表すと…

2-1 ハードウェア

コンピュータ本体の物理部品(CPU、メモリ、ストレージなど)で、

サーバ全体の性能と信頼性の基盤となる部分

2-2 OS

ハードウェア資源を管理し、アプリケーションや各種サービスに対して統一的なインターフェースを提供する基本的なソフトウェア

2-3 ミドルウェア

OSとアプリケーションの仲介役として、汎用的な機能を提供するソフトウェア

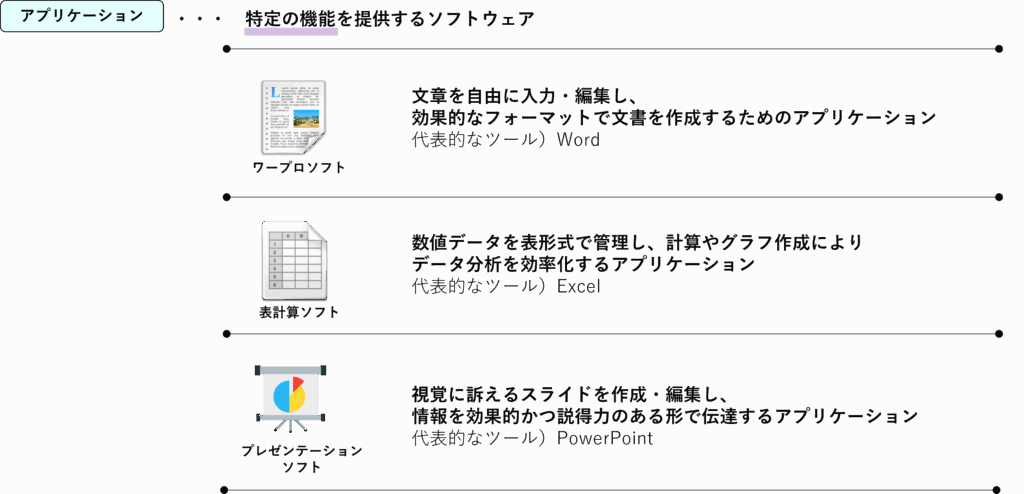

2-4 アプリケーション

ユーザーが実際に利用するプログラムやサービスで、

業務やサービスなどの特定の機能を提供しているソフトウェアです。

3_各構成要素をショッピングモールに例えると…

- ハードウェア:モールの建物と物理設備

ショッピングモールそのもの、つまり建物、駐車場、エレベーターなどの基本設備がハードウェアにあたります。これらがなければ、ショッピングモールとしての基盤が整いません。 - OS(オペレーティングシステム):モールの管理会社・運営ルール

モール全体の清掃、安全対策、施設維持管理など、全体の効率的な運営を担うのが、モールのオーナーや管理会社の役割に当たります。OSは、このようにモール全体の活動を調整する仕組みです。 - ミドルウェア:共通サービスやインフラストラクチャ

ここが今回のキーポイントです。モール内の全店舗が利用できる共通の機能やサービス―例えば、全体で利用される共用Wi-Fi、共通のセキュリティシステム、さらには共用の配送・回送システムなど―はミドルウェアにあたります。各店舗は自前でこれらの設備をそろえる必要がなく、モールから提供された標準的なサービスを利用することで、独自のサービス(商品の提供や接客など)に専念できるのです。つまり、ミドルウェアは複数の店舗(アプリケーション)から共通に利用される、便利で効率的な「裏方サービス」と言えます。 - アプリケーション:各店舗が提供する商品やサービス

最終的に、モールの中のそれぞれの店舗が、個性的な商品やサービスを提供している部分がアプリケーションに対応します。お客さんは各店舗で買い物を楽しむように、ユーザーは各アプリケーションを通じて様々な機能や情報にアクセスします。

4_なぜ理解する必要があるか

いくつか理由がありますがトラブルシューティングの迅速化(=システム障害時の迅速な原因特定)が代表例として挙げられます。

例)ある日の深夜にシステム全体が不安定になり、サービスが部分的に停止しました。原因をどこにあるのでしょうか?

ここでサーバの構成要素を理解していないと、どこに原因があるかという確認観点を持つことで出来ません。ハードウェアに問題があったのか、OSに問題があったのか、ミドルウェアに問題があったのかなど、構成要素に対応する確認観点を持つことで、障害時の迅速な対応が可能になります。

なお参考に、確認観点や調査方法について、表にまとめてみました。

やや専門的ななので、こんな感じかと雰囲気を掴んでもらえればと思います。

| サーバ構成要素 | 発生しうる問題例 | 調査方法 | 対策例 |

|---|---|---|---|

| ハードウェア | 高負荷、ディスク障害 | ハードウェアモニタリング、エラーログの確認 | アップグレード、冗長化、適切な負荷分散 |

| OS | リソース不足、設定ミス、システムログの異常 | システムログ、パフォーマンスモニターツールの使用 | リソース設定の再調整、OSパッチ適用、カーネルパラメータ調整 |

| ミドルウェア | 接続数制限 | ミドルウェアのログ解析、設定ファイルの確認 | スレッド数やタイムアウト設定の見直し、キャッシュ最適化 |

| アプリケーション | 非効率なSQL、コードのバグ、外部サービスとの連携異常 | アプリケーションログの解析、プロファイリング、デバッグ | クエリやコードの最適化、API連携の再確認、デバッグ手法の導入 |

コメント